Una storia di civiltà e di sangue

(Fonte: Élisabeth Vallet, Josselyn Guillarmou, and Zoé Barry, Raoul-Dandurand Chair, University of Quebec in Montreal; The Economist)

a cura del prof. Giuseppe Piemontese, storico locale della “Società di Storia Patria per la Puglia".

La perdita del senso di territorialità e del senso di appartenenza ha fatto si che, con l’arrivo della globalizzazione, si creasse un clima di sfiducia e di mancanza di autorità da parte della gente verso il proprio Stato o il proprio governo, creando così il terreno fertile per la nascita di movimenti populisti e sovranisti che si stanno sviluppando in quasi tutti gli Stati occidentali.

Ma ciò che è importante, oggi, è che tale stato di precarietà e di sfiducia nel governo degli Stati e nel governo del proprio territorio, sta creando un clima di odio e di conflittualità contro ogni forma di solidarietà fra i popoli, compreso l’accoglienza dei migranti provenienti purtroppo da zone disagiate e da Stati, come l’Iraq, l’Afghanistan, la Siria, il Libano, che in questi ultimi anni stanno conoscendo la guerra e lotte intestine fra etnie, religioni e partiti politici contrastanti.

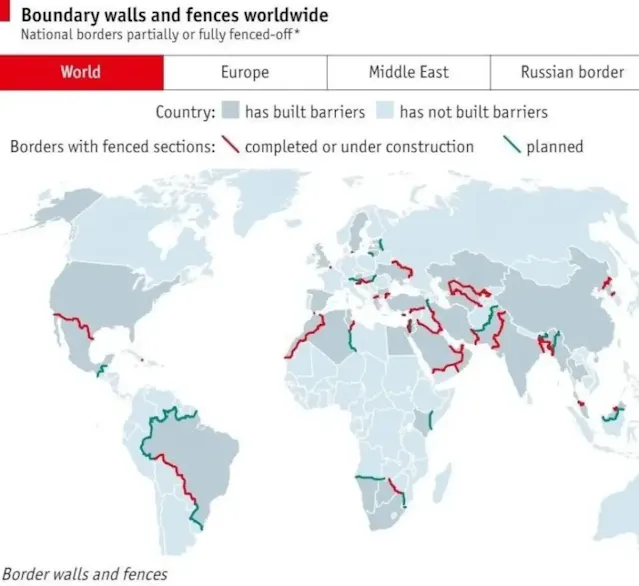

Un clima che sta alla base della diffusione di fenomeni di autoritarismo e di violenza fra i popoli e le razze, tanto da erigere nuovi muri e nuove barriere da parte degli stati confinanti, ma anche da parte delle nazioni più ricche, come gli Stati Uniti e i paesi europei, per difendere e conservare la loro sovranità, ma soprattutto la loro territorialità.

In questo senso si ha oggi un ritorno al senso di territorialità e di appartenenza, che purtroppo si basa principalmente sulla discriminazione non solo razziale e quindi etnica, quanto sul piano culturale e spesso religioso.

A tale proposito C. S. Maier nel suo libro Dentro i confini. Territori e potere dal 1500 a oggi (Einaudi, Torino 2019), afferma che il concetto di territorio ha subìto nell’arco dei secoli una evoluzione in senso restrittivo, proprio in seguito a diversi fenomeni, fra cui il fenomeno delle migrazioni e del fenomeno della globalizzazione. Purtroppo, la globalizzazione, che avrebbe dovuto portare ad un progressivo abbattimento delle barriere rimaste, è stata in realtà causa di rinati timori sulla sicurezza.

Un terzo dei paesi del mondo presenta attualmente recinzioni, di diverse tipologie, lungo i propri confini, fra cui Israele contro la striscia di Gaza e la Russia contro i confini dell’Ucraina e dei paesi confinanti. Da ciò si presume che stiamo ritornando ad un mondo in cui i confini tendono a diventare delle barriere non più invisibili ma reali di difesa e di protezione. Barriere che ormai stanno diventando veri e propri muri fisici.

Se un tempo il territorio era una risorsa importante per lo sviluppo degli Stati e delle economie, fino a diventare, in alcuni casi, un’ossessione, oggi, con la globalizzazione, il concetto di territorio è stato minato dalla base, in nome del libero mercato e di una politica geoglobale, fondata sulla eliminazione di ogni barriera e di ogni ostacolo non solo al libero commercio, quanto all’occupazione di nuovi territori in nome della propria storia e delle rivendicazioni etniche e culturali.

In altre parole la territorialità non sembra più una risorsa per garantire i mezzi di sussistenza e quindi il senso di appartenenza, ma essa serve per escludere gli stranieri, o mantenere la propria sovranità escludendo gli altri. In altre parole essa non fornisce più la capacità di controllo, anche se i territori rimangono il nucleo di fedeltà primaria. Spazio identitario e spazio decisionale tendono ormai a divergere.

C. S. Maier è convinto che la globalizzazione, legata ad un concetto autoritario dei propri confini, può minare la capacità di governance territoriale, cioè erodere lo spazio decisionale, anche se non necessariamente indebolisce lo spazio identitario dei paesi in conflitto, la presa dell’immaginazione territoriale e forse neppure la persistenza ostinata delle frontiere.

A questo proposito Tim Marhall nel suo libro I muri che dividono il mondo (Garzanti, Milano 2018) afferma che “siamo tornati a costruire muri. Sono, infatti, oltre 6000 i chilometri di barriere innalzati nel mondo negli ultimi dieci anni. Le nazioni europee avranno ben presto più sbarramenti ai loro confini di quanti non ce ne fossero durante la guerra fredda. Il mondo a cui eravamo abituati sta per diventare solo un vecchio ricordo: dalle recinzioni elettrificate costruite tra Botswana e Zimbabwe a quelle nate dopo gli scontri del 2015 tra Arabia Saudita e Yemen, dalla barriera in Cisgiordania fino al mai abbandonato progetto del presidente Donald Trump al confine tra Stati Uniti e Messico. Non appena una nazione si appresta a far nascere un nuovo muro, subito i paesi confinanti decidono di imitarla: quello tra Grecia e Macedonia ne ha generato uno tra Macedonia e Serbia, e poi subito un altro si è alzato tra Serbia e Ungheria. Innumerevoli sono le ragioni alla base di queste decisioni spesso dettate da paura, disuguaglianze economiche, scontri religiosi”.

Appassionante reportage e accorata denuncia, questo libro diventa quindi una preziosa ed essenziale bussola per comprendere le ragioni storiche di quello che sta accadendo oggi, come l’abbattimento dei confini fra Russia e Ucraina e, forse domani fra Russia e Moldavia o Estonia, con la rinascita di forti sentimenti sovranisti e nazionalisti, nella speranza che questa drammatica tendenza si inverta al più presto.

Altrettanto afferma D. Freye nel suo libro Muri. Una storia della civiltà in mattoni e sangue (Piemme, Milano 2019), dove si legge che: “Per migliaia di anni, l'umanità ha vissuto dentro e dietro a muri. Muri di confine, città fortificate, barriere hanno separato e protetto le popolazioni dal nemico, dall'estraneo, o semplicemente dall'ignoto. Per migliaia di anni, gli uomini hanno costruito muri, li hanno assaltati, ammirati e oltraggiati. Grandi mura sono apparse in ogni continente, hanno accompagnato il sorgere di città, nazioni e imperi, eppure il loro ruolo è poco studiato nei libri di storia. Quali influenze avranno avuto i muri sul modo di vivere, pensare e creare di chi viveva al di qua e al di là di essi? Per stare ai tempi recenti, basti pensare al Muro di Berlino e a come ha modellato non solo la vita quotidiana dei berlinesi, ma anche l'immaginario complessivo del secolo scorso. Sollevate dall'incombenza di stare sempre all'erta, dietro mura e confini le civiltà hanno potuto dedicarsi alla letteratura, all'arte, alla cultura, alle scienze. Prosperare, insomma. Gli uomini, liberi dalle armi, si sono rivolti ad altre occupazioni, alleggerendo le donne da molti lavori pesanti.

I popoli non protetti da mura, viceversa, erano destinati a un taciturno militarismo, dove un uomo non era altro che un guerriero. In un'epoca in cui il concetto di muro è quasi più divisivo dei muri stessi, l'autore, studioso e docente di storia antica, indaga con piglio da investigatore i misteri dei grandi muri della storia, dalla Grande Muraglia al Vallo di Adriano, dal Muro del Principe a quello di Berlino, per capire come hanno plasmato il nostro modo di vedere il mondo”. Tutto ciò ha portato l’uomo a privilegiare, in ogni epoca e in ogni continente, dopo brevi periodi di pace, la guerra, tanto da far scrivere a diversi storici che la nostra civiltà e, quindi, la nostra storia è costituita principalmente “da sangue e violenza di ogni genere”. In altre parole una storia di civiltà e di sangue.

*Storico

.png)

Nessun commento:

Lascia un commento. Sarà cura della Redazione a pubblicarlo in base alle leggi vigenti, che non violino la persona e cose altrui. Grazie.